¿Por qué hay tan poco desarrollo de la IA en el patrimonio histórico?

¿Quién puede negar hoy en día que las TIC sean un recurso para cualquier disciplina científica? ¿Y que lo sean de forma creciente, cuando la tendencia es clara en todos los ámbitos? Las TIC han venido a cubrir algunas lagunas del proceso de comunicación asociado al patrimonio histórico. En este artículo escrito por Álvaro Martínez Sevilla, director científico Proyecto Paseos Matemáticos e investigador del Instituto DaSCI-UGR, y publicado en la Revista Patrimonio Histórico, plantea por qué hay tan poco desarrollo de la IA en el patrimonio histórico.

Álvaro Martínez Sevilla

Director científico Proyecto Paseos Matemáticos. Instituto DaSCI-UGR

Sin duda el título del debate introductorio es cierto. ¿Quién puede negar hoy en día que las TIC sean un recurso para cualquier disciplina científica? ¿Y que lo sean de forma creciente, cuando la tendencia es clara en todos los ámbitos? Las TIC han venido a cubrir algunas lagunas del proceso de comunicación asociado al patrimonio histórico. Las restricciones en lugares históricos y museos se pueden cubrir con realidad aumentada y realidad virtual (Botana et ál. 2020), la dificultad de replicar manualmente o de manipular piezas históricas con modelos 3D y procesos de fabricación digital (Martínez-Sevilla & Alonso 2023), por señalar algunas de las tecnologías 4.0, pero también se sigue acudiendo, cada vez con más frecuencia, a las apps abiertas a la ciudadanía y a todo tipo de interacciones 2.0 mediante un número de redes cada vez más diversificado en ese proceso de incorporación.

MonuMAI (Monumentos, Matemáticas e Inteligencia Artificial)

Hay sin embargo un campo, el de la inteligencia artificial (IA), en el que la interacción con patrimonio histórico (PH) ha sido más que discreta hasta ahora. Mientras la IA ha calado de forma profunda en casi todas las disciplinas científicas y técnicas, desde la biología a la medicina, pasando por la ingeniería o el arte, sin embargo su impacto en el área del PH ha sido hasta ahora relativamente pequeña. Tampoco la IA se ha beneficiado de una interacción con el PH, como fuente de modelos y vías para resolverlo que le permitan incorporar nuevos métodos y algoritmos (Fiorucci et ál. 2020).

Nosotros podemos hablar desde nuestra experiencia en este campo a través de MonuMAI (Monumentos, Matemáticas e Inteligencia Artificial), un proyecto nacido en 2019 para aplicar el nuevo campo de las redes neuronales profundas al patrimonio monumental. Así desarrollamos un modelo que permite la clasificación de estilos del patrimonio monumental con solo una imagen de fachada del edificio. El proyecto está compuesto por un

algoritmo que se ejecuta en nuestro servidor, un modelo y entrenamiento que lo habilita para reconocer características identificativas en el patrimonio monumental y una app que le permite interactuar con la ciudadanía

(Lamas et ál. 2020). Sin duda, la definición del modelo y entrenamiento de esta red ha sido la cuestión más difícil. ¿Cómo reconocer de forma unívoca estilos arquitectónicos? En algunos casos es posible, pero la variabilidad del PH

monumental, con etapas superpuestas, singularidades de autor, rehabilitaciones poco respetuosas o transiciones apenas definidas hacen del reconocimiento un auténtico quebradero de cabeza, aún para expertos.

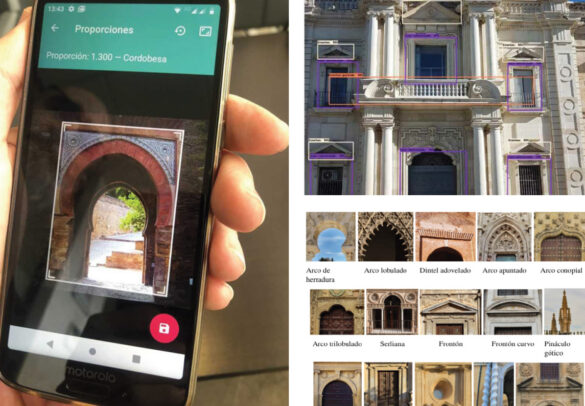

Muchos edificios son distinguibles por los expertos por su autoría o datación, y es difícil distinguir de visu, en ocasiones, dónde acaba lo andalusí islámico y empieza lo mudéjar o cuándo un edificio deja de ser renacentista para convertirse en barroco. Estas son cuestiones con las que hemos tenido que lidiar y que hemos resuelto (parcialmente) mediante un modelo que identifica hasta 16 elementos de tipo geométrico en la arquitectura, asociándolos a uno o varios estilos arquitectónicos de entre hispano-musulmán, Gótico, Renacimiento y Barroco. Arcos (de herradura, conopiales, ojivales, lobulados…), frontones (triangulares, curvos, partidos), pináculos, columnas salomónicas, ojos de buey o serlianas se han convertido en elementos fáciles de reconocer para ir delimitando estilos. Nuestro algoritmo de reconocimiento basado en Deep Learning (DL) reconoce estos elementos y clasifica probabilísticamente según los mismos.

MonuMAI, sistema basado en inteligencia artificial capaz de reconocer estilos arquitectónicos.

Pero el proyecto es también un proyecto de ciencia ciudadana (SwafS). Los usuarios aportan su imagen y son

invitados a dar su opinión sobre cada reconocimiento instantáneo realizado por la app tras la captura. Y si este

ha sido erróneo o certero. Estas opiniones, después de revisión, son incorporadas como un elemento de aprendizaje. De tal forma que nuestra app aprende de sus usuarios. Para ejemplificarlo de forma simple: no es fácil para un algoritmo de reconocimiento visual determinar como arco conopial algunos de los arcos con mínima cúspide y punto de inflexión muy cercano a ella, como los existentes en la Iglesia de San Pablo de Úbeda, del gótico tardío. El algoritmo inicialmente sólo los reconocía como arcos de medio punto. Pero después del aprendizaje ciudadano, ya es capaz de detectar cualquier tipo de arco conopial, por exigua que sea su cúspide.

Y quizá esto que hemos detallado esté en algunos de los motivos para la falta de aplicación de la IA en el PH. La

carencia de bases de datos etiquetadas y públicas es un auténtico cuello de botella para trabajar en este campo.

Nosotros hemos tenido que construir nuestra propia base de datos (con mas de 2.000 imágenes) y etiquetarla mediante trabajo experto. Pero no es fácil seguir por este camino, que es costoso en tiempo invertido y en esfuerzo.

Las nuevas IA generativas pronto permitirán tener con más facilidad una palacio renacentista “generado”, creado por una IA, que la determinación precisa de los históricos construidos. Aplicaciones como MidJourney, Tome o DeepAI ya han mostrado el camino. Pero en este camino los matemáticos e ingenieros todavía podemos aprender mucho más del PH, y los historiadores del arte sobre la taxonomía nunca fácil de nuestro patrimonio cultural y monumental.

BIBLIOGRAFÍA

• Botana, F., Kovács, Z., Martínez-Sevilla, A. y Recio T. (2020) Automatically Augmented Reality with GeoGebra. En:

Prodromou, T. (ed.) Augmented Reality in Educational Settings. Rotterdam: Brill|Sense Publishers, pp. 347-368.

• Fiorucci, M., Khoroshiltseva, M., Pontil, M., Traviglia, A., Del Bue, A. & James, S. (2020) Machine Learning for

Cultural Heritage: A Survey. Pattern Recognition Letters, vol. 133, pp. 102-108. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j. patrec.2020.02.017 [Consulta: 02/05/2023].

• Lamas, A., Tabik, S., Martínez-Sevilla, A., Cruz, P., Montes, R. Cruz, T. y Herrera, F. (2021) MonuMAI: Dataset, deep learning pipeline and citizen science based app for monumental heritage taxonomy and classification. NeuroComputing, vol. 420, pp. 266-280. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j. neucom.2020.09.041 [Consulta: 02/05/2023].

• Martínez-Sevilla, A. and Alonso, S. (2023) 3D printing and laser cutting of architectural heritage for use in mathematics education. eJMT, The Electronic Journal of Mathematics and Technology (en prensa).

• Martínez-Sevilla, A., Alonso, S. (2022) AI and Mathematics Interaction for a New Learning Paradigm on Monumental Heritage. En: Richard, P.R., Vélez, M.P. & Van Vaerenbergh, S. (ed.) Mathematics Education in the Age of Artificial Intelligence. Mathematics Education in the Digital Era, vol. 17. Springer, Cham.

Más sobre paseos matemáticos

La muestra podrá visitarse hasta el 6 de marzo en la galería del patio de la Biblioteca Pública Municipal "José Fernando Alcaide Aguilar", de lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 horas.

Junto con la exposición ‘Paseos Matemáticos Al-Ándalus’, ambas muestras podrán visitarse hasta el 24 de diciembre dentro de las actividades organizadas con motivo de la 14ª edición del Festival de las Ciudades Antiguas, donde España es este año el país invitado de honor.

La muestra permanecerá hasta el 31 de enero en Académie diplomatique internationale de Tunis.